Plan Avenir Montagnes : flécher des ressources pour un tourisme durable et résilient en montagne

Les montagnes françaises, qui couvrent 27 % du territoire, sont des destinations touristiques européennes renommées. Cependant, le secteur du tourisme est confronté à des défis croissants, le changement climatique étant l’un des plus importants. Lancé en 2021, le Plan Avenir Montagnes est une politique publique à grande échelle visant à soutenir les zones de montagne dans la transition écologique du secteur touristique.

Le tourisme de montagne français face au changement climatique

Avec de fortes probabilités de réduction de la durée d’enneigement d’environ 1 mois par degré de réchauffement climatique, plus de 120 000 emplois sont menacés car ils dépendent de l’ouverture des domaines skiables. Dans le même temps, le secteur du ski contribue également à la crise climatique et les émissions liées au transport (depuis et vers la station notamment) représentent en moyenne 52 % des émissions associées à une journée dans une station de ski des Alpes françaises. Les conflits d’usage, accélérés par l’intérêt croissant pour le tourisme de montagne, augmentent également pour des ressources telles que l’eau (3 000 m3 d’eau sont par exemple nécessaires pour fournir 1 hectare de piste de ski), la terre et d’autres activités économiques comme l’agriculture.

Le Plan Avenir Montagnes en bref

Présenté en 2021 par le Premier ministre français, le Plan Avenir Montagnes, élaboré à l’issue d’une vaste consultation, s’engage à favoriser un tourisme durable et diversifié dans les régions de montagne. Parmi les grandes priorités figurent la promotion du tourisme deux ou quatre saisons, l’accélération de la transition écologique du tourisme de montagne, et la revitalisation des logements touristiques afin d’éviter qu’ils ne restent vides en dehors des périodes de haute saison.

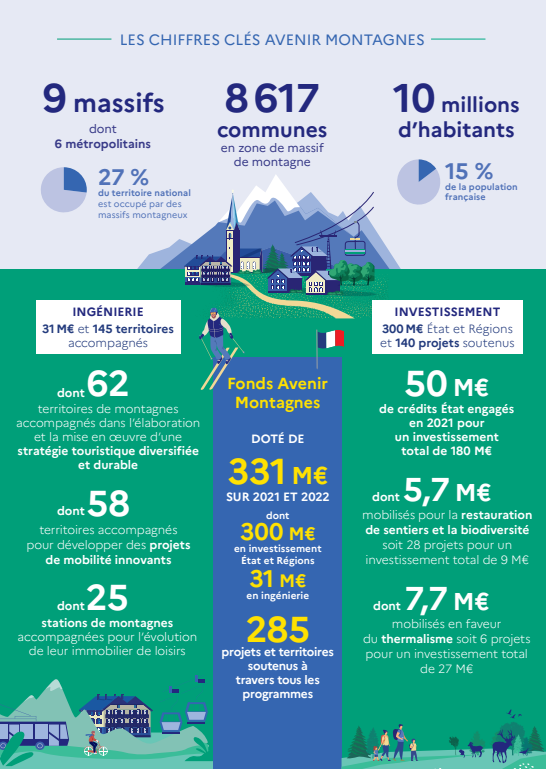

Doté d’un budget de 331 millions € pour 2021 et 2022, le Fonds Avenir Montagnes a deux volets : les investissements et l’ingénierie. Au cours de ces deux années, un total de 669 projets ont été soutenus dans le cadre de tous les programmes.

300 millions en faveur d’un tourisme de montagne durable

Environ 300 millions € de dépenses publiques ont été affectés à des investissements et, pour 2023, 482 projets ont été financés. Les domaines de dépenses vont des sentiers de randonnée à la mobilité et au logement.

Un budget de 10 millions € a par exemple été alloué à la construction et à la restauration de 1 000 km de sentiers de randonnée dans le but de préserver la biodiversité des montagnes et d’encourager l’éducation à la nature. Des investissements ont également été consacrés au développement de la mobilité durable du dernier kilomètre dans les zones de montagne à des fins touristiques, mais aussi pour fournir des solutions à faibles émissions aux habitants locaux. Le thermalisme a bénéficié d’une aide importante grâce à des fonds destinés à la rénovation ou à la modernisation d’établissements thermaux et de centres de bien-être, en mettant l’accent sur la valeur du patrimoine historique de ces lieux. Certains investissements ont été alloués au développement d’installations touristiques durables liées à la diversification du modèle économique (par exemple, les séjours d’été). Enfin, la rénovation des logements des touristes et des travailleurs saisonniers a été financée.

31 millions affectés à l’appui technique local

Afin de mettre l’ingénierie à la disposition des acteurs locaux, le volet technique du programme et ses 31 millions € ont été divisés en trois programmes :

- Avenir Montagnes Ingénierie (16 millions €) : ce programme offre aux zones de montagne un soutien personnalisé pendant deux ans, pour concevoir et mettre en œuvre leurs projets de transition vers un tourisme plus diversifié et plus durable. 62 territoires bénéficient de ce soutien. Il s’agit du financement d’un poste de chef de projet dans chaque territoire sélectionné pour 24 mois (avec possibilité de prolongation sous certaines conditions), d’un cursus commun proposé à tous, d’un catalogue de 53 actions menées par différents partenaires (fédération de randonnée, experts en co-construction et design thinking, partenaires institutionnels, …) parmi lesquelles piocher, et d’un accompagnement des élus. Des opportunités de fertilisation croisée entre les territoires ont également été proposées.

- Avenir Montagnes Mobilité (10 millions €) : ce programme a fourni une assistance technique aux autorités locales et à leurs partenaires privés pour le développement de projets sur la mobilité inclusive, innovante et respectueuse de l’environnement dans les zones de montagne, en mettant l’accent sur la mobilité du dernier kilomètre. 100 projets ont été sélectionnés pour recevoir un soutien financier (jusqu’à 50% de cofinancement) mais aussi un soutien technique de la part d’un partenaire technique public (CEREMA).

- France Tourisme Ingénierie (5 millions €). Ce volet a offert deux ans d’assistance technique aux stations de montagne cherchant à rénover leurs infrastructures de loisirs. 25 sites de loisirs ont été sélectionnés en 2021, couvrant 33 stations françaises.

Une collaboration unique grâce à la loi Montagne

Grâce à sa loi Montagne de 1985, la France dispose d’institutions de la montagne bien établies (Conseil national de la montagne présidé par le Premier ministre, comités de massif, préfet coordonnateur de massif et commissariats de massif) et de 9 massifs clairement définis. Cela a joué un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre du Plan Avenir Montagnes.

Au sein des Commissariats de Massifs, les fonctionnaires de l’Agence nationale de la cohésion territoriale (ANCT) ont joué un rôle particulièrement important dans le déploiement du plan sur le terrain. Ils ont joué un rôle d’interface entre les acteurs techniques, montagnards locaux, administratifs et politiques.